遺産の相続とは誰もがいつかは経験することです。

「まだ元気だから。」「遺言なんて資産家が残すものだ。」と自分とは関係の無いことだと遠ざけている方が大半だと思います。

もし、あなたがご家族の将来の幸せを願うのであれば、ご自分が亡くなった後のことを少しだけ考えてみませんか?

あなたがいなくなった後、相続人それぞれが自分の主張ばかりして意見がまとまらず、相続争いに発展してしまうことも少なくありません。

そればかりか、本当に大切な人に何の贈り物もできないこともあります。

せっかく残した財産のために家族が争うことほど悲しいことはありません。

相続争いを避けるには生前に遺言を書いておくことが最も有効です。

大げさかもしれませんが、遺言は残された家族への最後の思いやりでもあるのです。

では、実際どのような方が遺言を書いておいた方がよいのか。あくまで一例ですが、

多いと思われる代表的な事例をご紹介しておきます。

夫婦の間に子どもがいない

たとえば、夫が亡くなった場合には、妻とともに、夫の父母、または夫の兄弟姉妹が相続人になります。

遺言がないと、妻の相続分は2分の1となり全ての財産を残せません。

不動産は2つに分けることがませんので、場合によっては住み慣れた自宅から妻が離れなくてはならない可能性もでてきます。

お世話になった友人・内縁の妻にも財産を残したい

お世話になった友人や老後の面倒をみてくれた方、内縁の妻や息子の嫁など相続人ではない方に、

財産を残したい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。

再婚をした妻に子供にも財産を残したい

結婚しても、その結婚相手の子(いわゆる「連れ子」)には相続権がありません。

したがって、自分の死後、その子に財産を残すには遺言を作成して遺贈する必要があります。

あらかじめその子供と養子縁組する方法もあります。

事業を継ぐ子供に、全ての事業用の財産を相続させたい

当然、事業を継ぐ子供以外にも相続権がありますので、事業承継人の子供が事業用の財産を相続できるとは限りません。

事業用の財産を相続できなかったばかりに、事業を継続することが困難になる場合もあります。

暴力をふるう息子に財産をわたしたくない

親泣かせの息子にもほかの相続人と同じように相続する権利があります。遺言では非行のある相続人の相続権を奪うことができます。

まだ見ぬ子供に財産を残したい

民法上、胎児は権利の主体となれません。

父の亡くなる直前に生まれた子供には相続権があるのに、亡くなった直後に生まれた子供には相続権はないことになり大変不合理です。

そこで例外として、相続開始時にすでに懐胎していた胎児は、相続と遺言については生まれたものとみなされます。

したがって、遺言で胎児に財産を残すことも可能です。認知されていない場合は、合わせて遺言で認知が可能です。

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことです。

遺言者は「全財産を全くの他人の誰々に譲る」という遺言を書くことも可能です。

しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れることになります。

元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、

そのために遺族の最低限の生活にも困ることになっては片手落ちです。

そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族を思わないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、

一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。

もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来るのです。

遺言書を作成する際には、相続人の方にそういった手間をかけないですむよう、遺留分の内容も踏まえて、

遺言書を作成しておくべきかと思います。

遺言は一般的に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。

いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は亡くなっており、その内容についてもはや確認できないため、

法律で厳格なルールを定めています。

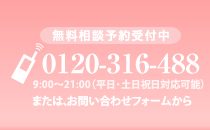

このルールに沿った内容でなければ、無効になってしまう可能性がありますので、遺言作成をご検討の方は当事務所までお気軽にご相談下さい。

これらの遺言書の特徴と相違は次のとおりです。

| 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |

作成方法 |

遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印。 |

自筆証書遺言と同様に作成(ただし代筆可)し、署名印と同じ印で封印。 |

遺言者が公証人役場へ行く(病気の場合は公証人が来てくれる)。 |

長所 |

作成が簡単。 |

遺言内容が秘密にできる。 改ざんのおそれがない。 |

改ざん、紛失のおそれがない。 無効になるおそれがない。 |

短所 |

改ざん、紛失のおそれがある。 無効になるおそれがある。 |

手続きが繁雑。 無効になるおそれがある。 |

手続きが繁雑。 費用がかかる。 遺言内容を秘密にできない。 |

| 検認 | 必要 | 必要 | 必要 |

遺言書の作成は、どの方法を選ぶかは遺言者本人の自由です。

しかし、自筆証書・秘密証書遺言の場合には1通しかないため、これを紛失したり、棄損によって判読不可能となれば、

遺言が存在しなかったことと同じ状態になってしまいますし、遺言書の方式や内容等に不備があれば、

無効になってしまう危険性もつきまといますので、注意が必要です。

当事務所でお勧めしているのはやはり公正証書遺言になります。

以下、公正証書遺言作成の流れになります。

1.当事務所に、手続きをご依頼ください。(準備する書類をご説明いたします。)

2.財産目録を作成して、遺言書の内容を検討します。

3.当事務所が、遺言書の文案を調整いたします。

4.当事務所が作成した遺言書文案の内容を、遺言者ご本人にご確認いただきます。

その際に、遺言者および証人の方のご都合等、日程をお聞きします。

5.公証人(最寄りの公証役場)に、当事務所からの文案を通知し、内容について事前に 打ち合わせの上、確認しておきます。

6.公証人から準備完了の連絡があれば、公証人に支払う手数料の額および、公証人の 日程等を確認します。

(遺言者と証人の方とのご都合を調整いたします。)

7.予定日時に、遺言者が証人2名と一緒に公証役場に行きます。

※ お客様のお申し出があれば、当事務所職員が証人とならせていただくこともできます。